2023年10月1日よりインボイス制度が施行され、多くの事業者が対応に迫られる状況になっています。

しかし「インボイスについてよく理解できていない」という声は、実際のところかなり多いものです。インボイスは複雑な制度のため、確かにその仕組みを理解しづらいところがあります。

そこでこの記事では、バイクショップを営む事業者向けにインボイス制度の仕組みや対応すべき内容をわかりやすく解説しています。この記事を読むと、インボイス制度の内容をしっかり押さえたうえで、実際にどのような対応を取れば良いか明確になるため、参考にしてみてください。

面倒なインボイス発行を完全自動化!バイクショップのための管理システム「モタクル」

1.インボイス制度とは適正な納税を促進するための仕組み

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、複数税率(※)の下で取引ごとの消費税額と消費税率を正確に管理し、適正な納税を促進するための仕組みです。

インボイス制度の施行に伴う事務処理面での大きな変化として、商品やサービスの売り手はインボイス(適格請求書)対応の請求書や領収書を発行する必要があります。一方、買い手は受領したインボイスを紙や電子データの形式で適切に保管しなければなりません。

インボイスがない取引については、従来のように仕入れ税額控除を受けられなくなります。仕入れ税額控除とは、売上に対して得た消費税から、仕入れや経費に支払った消費税を差し引くことです。

※:現在、一般的な商品にかかる消費税率は10%ですが、酒を除く飲食料品・新聞などには軽減税率が適用され消費税率が8%に設定されています。

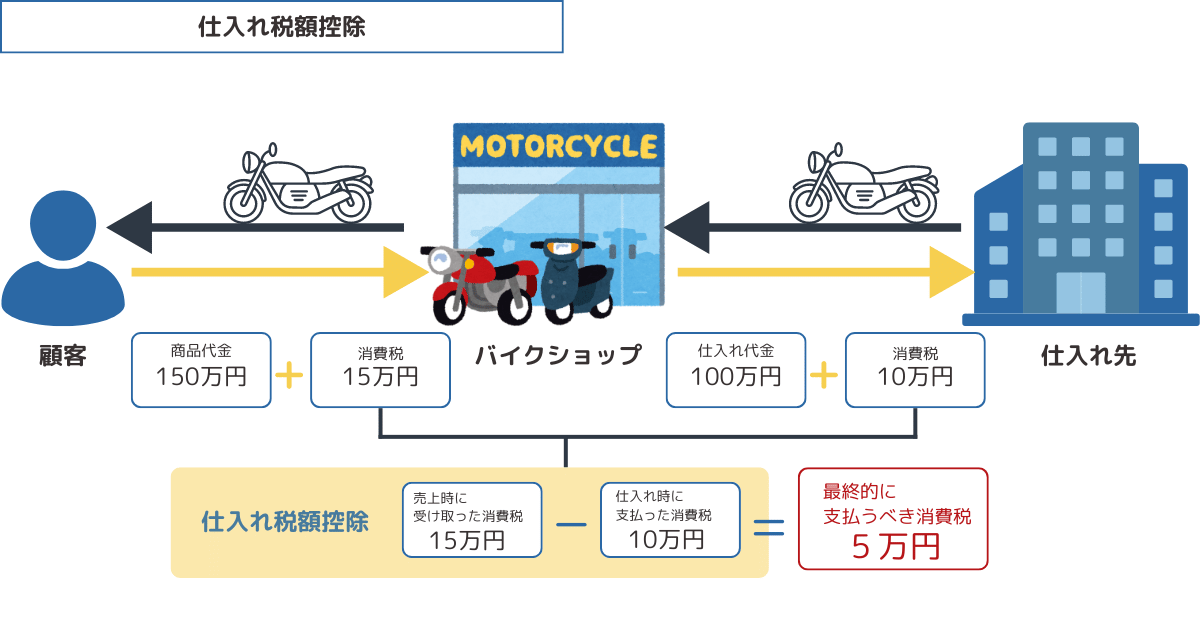

1-1.仕入れ税額控除の事例

仕入れ税額控除のかんたんな事例を紹介します。

事例:税込110万円で取引先から仕入れたバイクを税込165万円で顧客に販売するケース

上のように、顧客へバイクの販売する際に受け取った消費税15万円から、バイクの仕入れ先へ支払った消費税10万円を控除して、5万円だけを消費税として支払うのが仕入れ税額控除の仕組みです。

ただしインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。インボイス制度が導入されている現在、インボイスの無い取引については仕入れ税額控除の対象にできなくなるわけです。

具体的にいうと以下の場合、バイクショップは仕入れ税額控除を受けられず顧客から受け取った15万円を消費税として納付しなければなりません。

- 仕入れ先が「適格請求書発行事業者」でないためインボイスを発行できなかった

- 仕入れ先が取引の際にインボイスを発行していなかった

- 仕入れ先からインボイスを受け取っていたが紛失してしまった

車両整備管理をもっと効率的に、バイクショップ専用の管理アプリ「モタクル」

2.課税事業者と免税事業者の違い

インボイス制度について正しく理解するためには、課税事業者と免税事業者の違いを押さえておく必要があります。

課税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。課税事業者には消費税の納税義務が課されており、消費税を顧客から受け取り仕入れや経費にかかる消費税を控除した差額を納税する必要があります。

一方で免税事業者とは、年間の売上高が1,000万円以下の事業者を指し、消費税の納税義務が免除される事業者です。

2-1.課税事業者と免税事業者が受けるインボイス制度の影響は?

インボイス制度の導入により課税事業者と免税事業者はそれぞれ異なる影響を受けます。

2-1-1.課税事業者への影響

インボイス導入後、課税事業者はインボイスを発行できるようにするために、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。登録の手続きの大まかな流れは、国税庁のホームページから「登録申請書」を発行して記載後、税務署へ提出することです。

細かい手続きの流れについては以下のページをご覧ください。

D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

適格請求書発行事業者として登録されたあとは、インボイスの請求書や領収書、レシートなどを発行できるようになります。インボイスの発行・受領に伴い事務負担は増加しますが、消費税の仕入れ税額控除を受けるためにも確実に処理していく必要があるのです。

2-1-2.免税事業者への影響

インボイス制度が施行された今、免税事業者は以下の2択に迫られます。

- これまで通り免税事業者として営業を続ける

- 課税事業者になりインボイスを発行できるようにする

1.を選ぶ場合にはこれまで通り消費税の納付義務が免除されます。しかしインボイスを発行できないため、取引先が消費税の仕入れ税額控除を受けられません。

その結果、取引先から適格請求書の発行を求められることがあります。

これを拒否する場合、取引の中止や、値下げの要求を受けるなどのリスクが発生しうるわけです。

2.を選ぶ場合免税事業者は取引中止・値下げのリスクは避けられますが、消費税の納税義務が新たに生じたり、インボイスの発行・管理によって事務負担が増えるなどのデメリットがあります。

面倒なインボイス発行を完全自動化!バイクショップのための管理システム「モタクル」

3.バイクショップにおいてインボイス対応が必要になるシーン

この章では、バイクショップを運営する場合にインボイス対応が必要になる具体的なシーンについて解説します。

3-1.商品仕入時

バイクや部品を仕入れる際、仕入先から取引ごとにインボイスの請求書や領収書を受領することになります。

受け取ったインボイスを保管しておくことで、仕入れ税額控除を受けられるわけです。一方、インボイスを受け取れなければ、消費税の控除が受けられません。

インボイスは「交付日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間」の保存が義務付けられています。少しわかりにくいかも知れませんので、交付日が2024年7月15日のインボイスを例に取って解説します。

交付日:2024年7月15日

課税期間の末日:2024年12月31日

課税期間の末日の翌日:2025年1月1日

課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日:2025年3月1日

課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日の7年後:2032年3月1日

つまり2024年7月15日に交付を受けたインボイスは、2032年3月1日まで保管する義務があります。

注意点として、電子取引で受領したインボイスは電子帳簿保存法のルールに則り、電子データで保管する必要があります。たとえばインターネットでバイクの部品を購入したり、遠方の取引先から請求書を電子メールの添付ファイルで受け取るような場合には、紙での保管は認められず電子データでの保管が必要です。

一方で、紙でもらった請求書については、そのまま紙で保管することができます。スキャナで取り込み電子データで保管しても構いませんが、この場合には電子取引を行う場合と同様に電子帳簿保存法のルールに則って適切に保管することが必要です。

3-2.商品販売時

バイクや部品を販売する際にお客様の求めに応じて、インボイスの請求書や領収書、レシートなどを発行しなければなりません。インボイスを発行することで、お客様は消費税の仕入れ控除を受けることができます。

インボイス記載されるべき内容は以下の情報です。

- 事業者の氏名または名称

- 登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(詳細に記載)

- 税率ごとに区分した消費税額および税抜金額

- 取引先の氏名または名称(通常、省略可)

上記のように、記載すべき情報が正しく印字されたインボイスを発行し、お客様へお渡しする必要があります。もし誤った情報のインボイスをお渡ししてしまうと、お客様に金銭的な損害を与えてしまう可能性があります。そのため、インボイス発行の自動化に対応したソフトウェアを用いるなどして、ミスを予防できるように対策することが推奨されます。

4.まとめ

この記事ではインボイス制度の概要や、バイクショップを運営する際に実務で対応すべき点を解説しました。 インボイス制度とは、複数税率の下で取引ごとの消費税額と消費税率を正確に管理し、適正な納税を促進するための仕組みです。

インボイス制度の下では、仕入れ税額控除を適切に受けるために、取引ごとに買い手と売り手間でインボイスのやりとりが求められます。

バイクショップの運営においては、車両や部品の販売時にお客様からインボイスの発行を求められることが想定されます。インボイス発行時に記載すべき情報にミスがあると、お客様に多大な迷惑をかけてしまうわけです。

そのため自動化ツールを使うなどして、効率的かつ正確にインボイスを発行できる環境を整えることが推奨されます。

弊社が提供するバイクショップ用の管理システム「モタクル」を活用すれば、インボイス対応の請求書を自動で作成できます。内税計算や登録番号の記載など煩雑になりがちな作業を、手作業で行う必要がなくなるため、事務負担が軽減されるのみならず正確なインボイス処理が可能になります。

「モタクル」の詳しい機能については、以下のページをご覧ください。

車両整備管理をもっと効率的に、バイクショップ専用の管理アプリ「モタクル」